Os anos que não se medem apenas em calendários, mas também em canções, 2025 não foi exceção, a música voltou a ser acompanhamento, porque os discos que o atravessaram recusaram a superficialidade, o excesso de ruído e a lógica da resposta imediata. Foram obras que pediram tempo, escuta e presença. Obras que não se esgotaram na primeira audição, nem na segunda, nem sequer na terceira. Discos que ficaram dada a sua força, sabedoria e beleza.

Este texto nasce dessa permanência. Não como um exercício de validação externa, nem como um ranking fechado sobre si mesmo, mas como um gesto de escuta prolongada. Os álbuns aqui reunidos — nacionais e internacionais — não são apenas os “melhores” de 2025, na minha opinião, são aqueles que construíram sentido, que resistiram à dispersão e que ajudaram a pensar o tempo através da música. Em comum, partilham uma recusa clara da pressa e da facilidade. Mesmo quando dialogam com o pop, com a tradição ou com a urgência política, fazem-no com intenção, consciência e identidade.

Há também algo de profundamente humano nestes discos. Muitos trabalham a fragilidade sem a transformar em espetáculo. Outros enfrentam o presente sem cinismo. Alguns olham para trás não por nostalgia, mas por necessidade de compreender. O ano de 2025 revelou-se, assim, como um ano de maturidade artística, onde a canção voltou a ser espaço de pensamento, memória e resistência. Não como palavra grandiosa, mas como gesto quotidiano: cantar para exprimir, ouvir para refletir.

É neste contexto que surge o primeiro lugar desta lista, não como uma escolha óbvia, mas como uma escolha inevitável.

Nacional

1 — Carminho, “Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir”

Há discos que chegam como afirmação. Outros chegam como silêncio. Este pertence claramente ao segundo grupo. Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir é um álbum de contenção extrema, onde cada palavra, cada pausa e cada respiração parecem medidas com um rigor quase ético. Não há aqui necessidade de provar nada. Carminho canta a partir de um lugar de maturidade artística plena, onde o fado deixa de ser forma para se tornar estado.

O título do disco não é uma provocação, mas uma constatação. Amor e resistência surgem como forças indissociáveis, não romantizadas, mas assumidas na sua fragilidade. Este não é um álbum sobre grandes gestos; é um álbum sobre permanência. Sobre ficar quando seria mais fácil partir. Sobre cantar baixo quando o mundo grita. O fado surge despido de ornamentos, tratado como matéria viva, profundamente contemporânea, sem nunca abdicar da sua raiz.

O que torna este disco o mais marcante de 2025 não é apenas a qualidade vocal ou a coerência estética, mas a sua capacidade de criar espaço. Espaço para ouvir, para sentir, para aceitar a vulnerabilidade como forma de força. É um álbum que não se impõe ao ouvinte — convida-o. E nesse convite constrói uma relação duradoura, rara, quase íntima.

2 — A Garota Não, “Ferry Boat”

Ferry Boat é um disco de travessias, mas não apenas no sentido metafórico mais imediato. Trata-se de um álbum que se move constantemente entre margens: entre o político e o íntimo, entre a denúncia e o cuidado, entre a ironia e a ternura. Nada aqui é dito de forma leviana. Cada canção parece escrita com a consciência de que a palavra continua a ter peso — e responsabilidade.

Ao longo do disco, a observação do presente é feita com lucidez, mas sem cinismo. Há indignação, sim, mas também empatia. Há crítica social, mas nunca desumanização. Este equilíbrio é talvez o maior mérito do álbum: a capacidade de falar do mundo sem perder de vista as pessoas que o habitam. As canções funcionam como perguntas insistentes, não como respostas fechadas. E é precisamente aí que reside a sua força.

Num tempo em que o discurso tende a polarizar-se, Ferry Boat escolhe o lugar mais difícil: o da complexidade. Não grita, não simplifica, não cede à tentação do slogan. Insiste. Observa. E ao fazê-lo, constrói um dos discos mais necessários do ano, confirmando a canção como espaço legítimo de pensamento crítico e emocional.

3 — MXGPU (Moullinex e GPU Panic), Sudden Light

A luz que dá nome a Sudden Light não é explosiva nem imediata. Surge de forma subtil, quase impercetível, como aquelas mudanças de luminosidade que só se notam quando já transformaram o espaço. Este é um álbum profundamente atento ao detalhe, ao silêncio e ao som. A eletrónica aqui não procura impacto, mas profundidade.

Ao longo do disco, as paisagens sonoras constroem-se com paciência. Cada textura parece pensada como elemento essencial, nunca decorativo. Há uma clara maturidade estética neste trabalho, uma confiança tranquila na linguagem que o projeto construiu ao longo do tempo. Sudden Light não pede explicação — pede escuta. E quem aceita esse convite encontra um disco que funciona quase como um lugar habitável.

Num ano marcado pela saturação de estímulos, este álbum afirma a importância do espaço vazio, do tempo dilatado, da atenção plena. É música que não compete com o mundo; cria um intervalo dentro dele. E esse intervalo revela-se profundamente transformador.

4 — Gisela João, “Inquieta”

O disco Inquieta não é apenas um título — é uma posição. Este disco assume a inquietação como motor criativo, recusando qualquer ideia de conforto ou estabilidade, celebrando assim os valores de Abril e os seus cantautores. O fado surge aqui como território de tensão, de confronto, de pergunta. Não há reverência passiva à tradição, mas um diálogo vivo, por vezes duro, sempre honesto.

Ao longo do álbum, sente-se uma urgência quase física. A voz carrega corpo, peso e intenção. Cada canção parece nascer de um conflito interno, de uma necessidade de dizer mesmo quando dizer dói. Este não é um disco conciliador, nem pretende ser. A sua força está precisamente nessa recusa do consenso, nessa escolha clara por uma identidade artística sem concessões.

Num panorama musical onde a repetição é muitas vezes confundida com segurança, Inquieta destaca-se como um gesto de coragem. Um disco que não procura agradar, mas ser verdadeiro. E, nesse gesto, afirma-se como um dos trabalhos mais relevantes e intensos do ano.

5 — Noiserv, “7305”

O álbum 7305 soa como um regresso ao essencial. Não no sentido de simplificação apressada, mas numa procura consciente do gesto mínimo que carrega significado. Este é um disco construído a partir de fragmentos, pequenas ideias sonoras, repetições delicadas e texturas que parecem quase acidentais, mas que revelam uma precisão profunda. Há aqui algo de diarístico, como se cada faixa fosse uma anotação íntima deixada propositadamente incompleta para que o ouvinte a termine.

A força do álbum está na sua discrição. Não há explosões nem momentos óbvios de catarse. Tudo acontece num plano baixo, quase doméstico, onde o silêncio tem tanto peso quanto o som. 7305 confirma Noiserv como um criador atento ao detalhe e à respiração do tempo, alguém que continua a acreditar que a música pode ser um lugar de pausa num mundo saturado de estímulos.

Este é um disco que não se oferece imediatamente. Precisa de repetição, de convivência. Mas uma vez instalado, torna-se persistente, quase invisível na forma como passa a fazer parte do quotidiano. É precisamente aí que reside a sua beleza.

6 — Capicua, “Um Gelado Antes do Fim do Mundo”

O título sugere leveza, mas o conteúdo revela densidade. Um Gelado Antes do Fim do Mundo é um disco profundamente consciente do tempo em que surge. A sensação de colapso iminente atravessa o álbum, mas nunca se transforma em desespero paralisante. Pelo contrário, há aqui um esforço constante de humanização, de aproximação, de cuidado.

Capicua continua a afirmar-se como uma das vozes mais lúcidas da música portuguesa, capaz de articular pensamento crítico sem perder empatia. O humor surge como ferramenta de resistência, não como fuga. A escrita é afiada, mas nunca desumanizadora. O discurso político convive com o íntimo, com o quotidiano, com o afeto.

Este disco lembra-nos que pensar o mundo não implica abdicar da ternura. Que a consciência pode ser acompanhada de leveza.

7 — The Black Mamba, “Lost in London”

O Lost in London é um disco sobre deslocação. Não apenas geográfica, mas também emocional e artística. A cidade surge como metáfora de procura e de reconstrução identitária. Musicalmente, o álbum aprofunda a linguagem soul que a banda vem desenvolvendo, agora com maior maturidade e contenção.

Há uma elegância clara em todo o disco. Nada soa forçado ou excessivo. As canções constroem-se com tempo, apostando numa coesão estética que privilegia a atmosfera em detrimento do impacto imediato. É um trabalho confiante, que não precisa de provar nada, apenas de existir.

Este álbum confirma uma banda confortável com o seu lugar, consciente do seu percurso e disposta a aprofundá-lo sem pressa. Lost in London não é um disco de rutura, mas de consolidação — e essa opção revela-se plenamente conseguida.

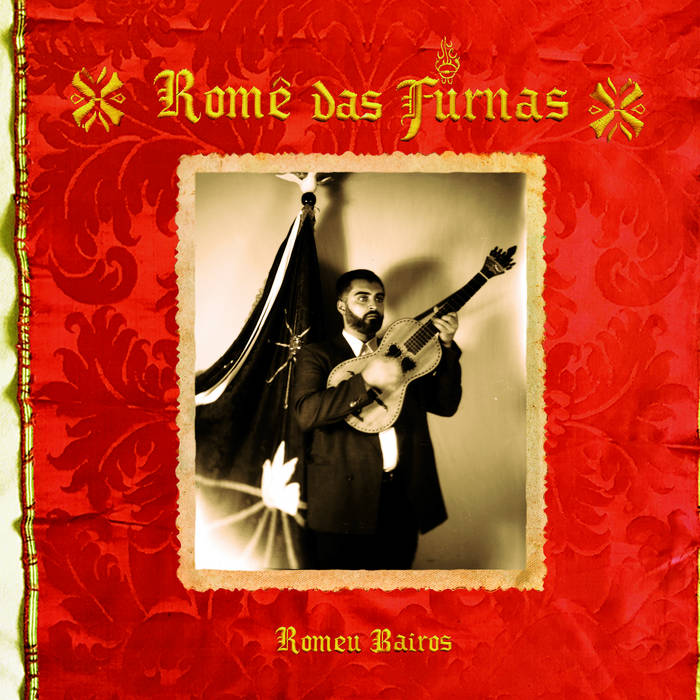

8 — Romeu Bairos, “Romê das Furnas”

Há discos que parecem nascer da terra. Romê das Furnas é um deles. A escrita parte da memória, da identidade e de um território afetivo profundamente marcado. As canções soam antigas, no melhor sentido da palavra — como se sempre tivessem existido e agora apenas encontrassem forma.

Este álbum constrói uma ponte entre passado e presente sem recorrer à nostalgia paralisante. Pelo contrário, a tradição surge como matéria viva, em diálogo constante com o agora. Há uma verdade telúrica neste disco, uma sensação de enraizamento que se transforma em universalidade.

Romê das Furnas destaca-se pela sua honestidade e pela forma como transforma o local em linguagem emocional acessível. É um trabalho que liga gerações, tempos e lugares com delicadeza e respeito.

9 — Sofia Leão, “Mar”

O Mar é um disco que não se impõe. Flui. As canções movem-se como ondas, sem pressa, sem necessidade de resolução imediata. A voz surge contida, quase suspensa, deixando espaço para o silêncio e para o som.

Não há aqui narrativas fechadas nem mensagens diretas. O álbum trabalha estados de espírito, sensações difusas, momentos de suspensão. É um disco que pede disponibilidade emocional e tempo — duas coisas cada vez mais raras.

A sua força reside precisamente nessa recusa do óbvio. Mar não procura atenção, mas sim, espera. E quem se aproxima com paciência encontra um trabalho delicado, coerente e profundamente sensível.

10 — Mela, “Aguarelas”

O disco Aguarelas fecha o panorama nacional como um disco de transparências. Tudo aqui é contido, leve, aparentemente frágil — e exatamente por isso intenso. As canções parecem pintadas em camadas finas, onde cada detalhe conta e nada sobra.

Há uma honestidade emocional rara neste trabalho. Não há dramatização excessiva nem necessidade de afirmação. O disco confia plenamente na delicadeza como linguagem estética. Essa confiança transforma-se na sua maior força.

Aguarelas confirma uma voz singular na música portuguesa contemporânea, alguém que entende que menos pode ser mais, e que a subtileza continua a ser uma forma poderosa de presença.

Internacional

1 — Rosalía, “Lux”

O álbum Lux é, na minha opinião, um dos melhores discos de sempre na música pop mundial, é um disco que não procura continuidade — procura sentido. Rosalía volta a deslocar-se, a desarrumar o seu próprio território artístico, recusando qualquer zona de conforto conquistada anteriormente. Aqui, a luz não é metáfora de clareza imediata, mas de exposição: tudo é colocado à vista, sem filtros emocionais nem estéticos que facilitem a escuta.

O álbum constrói-se numa tensão constante entre tradição e vanguarda, entre o corpo e a ideia, entre o gesto ancestral e a experimentação radical. Nada soa arbitrário. Cada escolha estética parece pensada como um posicionamento consciente, quase político, sobre o que significa criar num tempo de excesso e de repetição. Lux não quer agradar — quer permanecer. E permanece precisamente porque exige.

Há neste disco uma depuração extrema, uma recusa clara da ornamentação gratuita. A voz surge como matéria física, o som como espaço arquitetónico. Rosalía não se limita a cruzar linguagens: cria um novo vocabulário, onde o risco é assumido como condição necessária da criação artística. Lux afirma-se, assim, como um dos trabalhos internacionais mais desafiantes e relevantes do ano.

2 — Bad Bunny, “Debí Tirar Más Fotos”

Depois de anos associados à velocidade, ao impacto imediato e à omnipresença cultural, Bad Bunny escolhe aqui o movimento contrário: desacelerar. Debí Tirar Más Fotos é um disco atravessado pela memória, pela nostalgia e por uma consciência aguda do tempo que passa. Não há aqui a euforia dominante de outros trabalhos, mas uma melancolia serena, quase resignada.

O álbum funciona como um álbum de fotografias tardio, onde cada canção tenta fixar um momento que já não volta. Há identidade, há território, há pertença. E, sobretudo, há maturidade emocional. Bad Bunny revela-se menos preocupado com o impacto externo e mais interessado em compreender o seu próprio percurso, a sua relação com a fama e com a memória coletiva.

Este é um disco que prova que o pop, quando assume a sua complexidade, pode ser espaço legítimo de reflexão. Sem perder acessibilidade, Debí Tirar Más Fotos ganha densidade, afirmando-se como um dos trabalhos mais humanos e surpreendentes da sua carreira.

3 — Taylor Swift, “The Show Of a Showgirl

Em The Show Of a Showgirl, Taylor Swift olha diretamente para o espelho — e decide não o evitar. Este é um disco consciente da sua própria teatralidade, da construção da pessoa pública e do espetáculo permanente que envolve a sua carreira. Mas longe de ser um exercício vazio de autorreferência, o álbum transforma essa consciência num campo de reflexão sobre exposição, controlo e identidade.

As canções movem-se entre o íntimo e o performativo, explorando a tensão entre quem se é e quem se mostra. Há aqui uma maturidade narrativa evidente, uma capacidade de assumir a encenação sem perder verdade emocional. O espetáculo é reconhecido como tal, mas nunca desprovido de consequências humanas.

Este álbum confirma Taylor Swift como uma criadora profundamente atenta ao seu tempo, capaz de transformar a própria experiência mediática em matéria artística relevante. The Show Of a Showgirl não encerra respostas — expõe perguntas. E é precisamente aí que reside a sua força.

Escutados em conjunto, estes discos não desenham uma estética única nem uma tendência fechada. Desenham, antes, uma atitude, e 2025 revelou-se como um ano de recusa da pressa, de valorização da escuta inteira e de coragem em assumir fragilidades. Muitos destes álbuns não procuram o impacto imediato nem a validação rápida. Pedem tempo. Pedem silêncio em volta. Pedem presença.

Há neles uma consciência clara de que a música continua a ser um lugar possível de pensamento e de resistência — não no sentido grandioso da palavra, mas no gesto quotidiano de insistir na atenção, na memória e na humanidade. Mesmo quando falam de colapso ou de inquietação, fazem-no sem cinismo, sem desumanização, sem desistência.

Este exercício de escuta não pretende fechar o ano em definitivo. Pretende, isso sim, reconhecê-lo. Reconhecer os discos que ficaram quando o ruído passou. Os que resistiram à lógica do consumo rápido (e não só). Os que ajudaram a atravessar o tempo, não como fuga, mas como compreensão.

No fim, talvez seja isso que define um grande álbum: não o momento em que o ouvimos, mas o tempo que permanece connosco depois. E em 2025, felizmente, houve muitos discos assim. Enquanto continuarem a existir, haverá futuro — um futuro feito de atenção, de beleza imperfeita e de canções que não acabam de se ouvir.